书写这篇随笔时,那两个笨重的行李箱仿佛仍在眼前,随着列车摇晃的节奏,在日内瓦驶向洛桑的铁轨上与我同行。这就是我的访学起点:身体虽疲惫,心中却满是对即将展开的访学生活的憧憬。

计算机体系结构是国科大计算机专业的代表性方向,在学习过程中我对这个方向产生了浓厚的兴趣。我本科学业导师陈云霁老师在深度学习处理器“电脑”系列工作中有跟EPFL的合作,加上包云岗老师对EPFL并行系统结构方向Babak Falsafi教授的介绍,我决定去感受EPFL计算机体系结构的教学和科研模式。

初到EPFL时,正值大四上学期。已修完国科大的主要课程,我希望通过更高阶的课程拓展知识边界。于是,我选择了Babak教授面向硕博生的《高级多处理器架构》课程。该课程采用论文研讨与项目实践相结合的形式:研讨内容涵盖缓存一致性、内存模型等基础理论,又延伸至云原生架构、数据中心等前沿方向;实践项目则要求将乱序核调度的指令流迁移至顺序核执行,在保证性能可控的前提下优化功耗。得益于国科大计算机系“硅上教学”培养模式为我打下的坚实基础,我能更深入地理解课堂上抽象晦涩的知识,面对实践项目也能快速将理论转化为可行的实现方案。

图一.《并行多处理器架构》课程的post session

EPFL最让我印象深刻的是国际化的科研环境和对多元文化的包容性。EPFL实验室就像微型联合国,汇聚了来自世界各地的研究人员。Babak教授的实验室就有中国、法国、加拿大等不同背景的成员,并与美国、韩国的研究团队保持着密切合作。在日常工作中,多语言交流是常态,这种多元文化氛围让我在访学期间自然而然地掌握了法语和意大利语的基本问候用语。

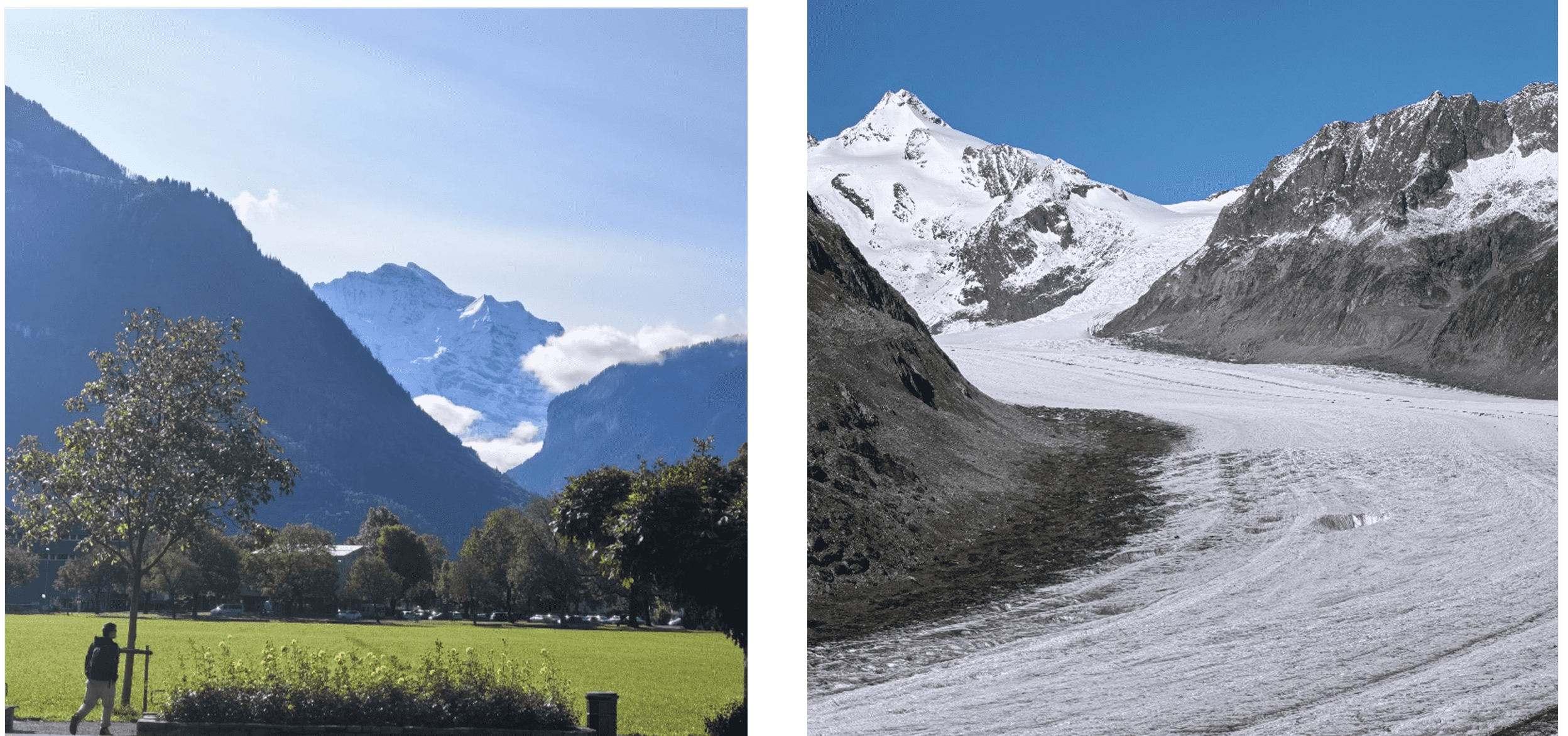

在瑞士的生活体验与校园学习同样珍贵。瑞士生活是规则与自由的交织:从专用垃圾袋来垃圾分类到精确到秒的火车发车时刻,规则渗透着瑞士的生活细节,初来时我颇觉拘束,但也逐渐开始欣赏这种井然的社会秩序。瑞士生活的自由则是在周末乘火车1小时到阿尔卑斯山徒步,放松身心于湖光山色。因特拉肯的绿野山径、采尔马特的雪峰倒影、瑞吉山顶的皑皑积雪,都是最纯粹的自然之美。这种规则与自由的奇妙平衡,或许正是瑞士生活的精髓所在。

图二.因特拉肯的绿野 图三.阿莱奇冰川

在瑞士的时光里,我为这段访学经历构建了独特的“并行架构”,在学术能力、生活体验和文化认知三个方面都获得了成长。也许多年以后,我的记忆缓存开始溢出,但我仍然会回想起拖着两个笨重行李箱去见识访学生活的那个遥远的下午。

图四.在峨眉山“瑞士分山”瑞吉山上的留念

作者信息:张士寅,2021级计算机科学与技术专业本科生,高中毕业于浙江省长兴中学。于2024年秋季学期赴瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)交流访学。